Professor Dr. Hauke Egermann, Institute of Musicology, answers the question

When we listen to music we like to hear it loud – above all when we’re at a party in a club or at a pop concert. Sound engineers therefore try to record and mix rock, pop and electronic music as loudly as possible using electronic amplifiers and other audio processing devices. The level of amplification is limited by the maximum possible signal level, measured in decibels (dB). When recordings are made using current digital technology and audio processing is performed on the computer, this level is at 0dB. If the peak value of 0dB is exceeded, there will be serious distortions in terms of the sound quality.

However, music studios have found ways to make music seem louder whilst still observing the maximum limit. This is because the level of loudness of the music as perceived by listeners is not only dependent on the recording level but on further factors such as the frequency distribution in the piece of music and its sound dynamics, i.e. the difference between its loudest and its quietest parts. One ‘trick’ that sound engineers use to increase loudness is to raise the level of the quietest parts of a song.

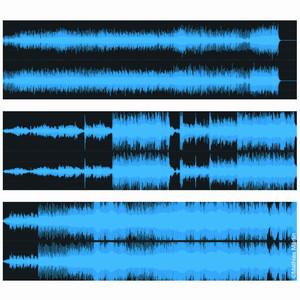

This has been possible since the 1950s due to audio processing devices such as compressors and limiters, which, for some years now, have also been available as software for use in digital music production. Compressors and limiters lower the peaks in the piece of music by a few decibels, so that the sound level of the song can be raised again in its entirety, which amplifies the quiet sections. The song sounds louder and fuller overall. In the waveform display, a strong compression of the audio file can be identified when the wave form is largely flattened because the maximum level is being reached in several places.

Generally, musicians and music publishers in the field of rock, pop and electronic music want their songs to be produced as loudly as possible so that they attract attention on CDs, the radio and streaming platforms and are played more often than other songs. Sound engineers willingly oblige by continually increasing the loudness of songs. Nowadays, they even accept temporary distortions that may occur. There has been a real battle to see who can achieve the loudest productions, hence the term ‘loudness war’. The loudness level of pop productions increased considerably with the growing distribution of CDs over the 1990s. Digital technology has further intensified this development, with digital compressors and limiters allowing greater control over the dynamics of songs.

But this is exactly where the problem lies when it comes to the ‘loudness war’. Increasing the loudness of a song through strong compression will always result in a loss of dynamics and the risk of auditory fatigue because the differences between the quiet and loud parts of the piece become smaller. Musicians want to convey emotions with their songs. These emotions can be expressed by making different parts of the song louder, thus shaping the dynamics of the piece. However, this is not compatible with a high level of loudness.

It remains to be seen how this conflict between loudness and dynamics will pan out in music productions in the future. Could it be that we are nearing the end of the ‘loudness war’?