Christian Rustige

Telefon: 0221 – 470-3263

Raum: 415

E-Mail: christian.rustige@uni-koeln.de

Forschungsschwerpunkt:

Clusterkomplexe der Seltenerdmetalle mit endohedralen Übergangsmetallatomen

Clusterkomplexe können in einer Vielzahl von metallreichen Halogeniden der Metalle Niob, Tantal, Molybdän, Wolfram und Rhenium beobachtet werden. Die Ausbildung polyedrischer Metallcluster mit Metall-Metallbindungen ist hierbei auf überschüssige d-Elektronen zurückzuführen, die nach Absättigung der Halogenid-Koordinationssphäre verbleiben.

Elektronendefizitäre Clusterkomplexe der d-elektronenarmen

Seltenerdmetalle werden (bis auf wenige Ausnahmen) durch zusätzliche

Elektronen von Heteroatomen stabilisiert, die sich im Zentrum der Seltenerdmetallcluster

befinden. Als innewohnende, sogenannte endohedrale bzw. interstitielle

Atome, kommen neben Atomen von Nichtmetallen wie Kohlenstoff oder Stickstoff,

auch solche der späteren Übergangsmetalle in Betracht.

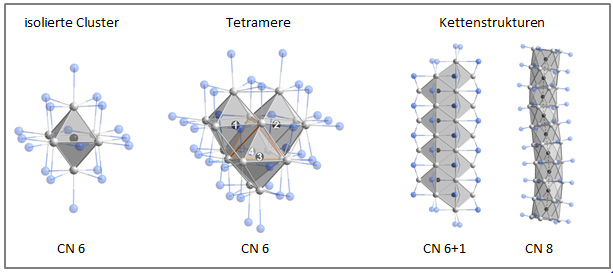

Durch mannigfaltige Verknüpfungsvarianten über ihre Halogenidkoordinationssphäre

sowie einer möglichen Kondensation der Metallcluster zu größeren

Agglomeraten, Ketten-, Schicht- oder Netzwerkstrukturen, ergibt sich

für diese polaren intermetallischen Verbindungen eine eindrucksvolle

Strukturchemie (s. u.).

Auswahl verschiedenartiger Clusterkomplexe mit Koordinationszahl (CN)

der endohedralen Atome.

Der strukturelle Aufbau sowie das bisweilen große

magnetische Moment führen z. T. zu bemerkenswerten magnetischen

Phänomenen komplexer Natur, sodass Clusterkomplexe der Seltenerdmetalle

mit endohedralen Übergangsmetallatomen auch in dieser Hinsicht

ein vielversprechendes Teilgebiet der Festkörper-Grundlagenforschung

darstellen.

Zur Synthese werden vor allem klassische Festkörperreaktionen wie

die metallothermische Reduktion (z.T. unter Verwendung eines Flussmittels)

von Seltenerdmetalltrihalogeniden, die ihrerseits mittels einer Precursor-Methode

dargestellt werden, angewandt. Die explorative Synthese neuartiger Clusterkomplexe

stellt dabei aufgrund des unbekannten Phasenschmelzverhaltens sowie

der Oxidations- und Hydrolyseempfindlichkeit der Edukte und Produkte

eine besondere präparative Herausforderung dar. Da sich die thermodynamische

Stabilität vieler derartiger Verbindungen häufig nur über

ein kleines Temperaturintervall zu erstrecken scheint, bedarf es zur

Synthese phasenreiner Präparate einer gezielten Optimierung der

verwendeten Temperaturprogramme.

Diplomarbeit:

„Neue Untersuchungen in den Systemen Tm/X/Z“ (Universität zu Köln, 2008)

Dissertation:

„Interstitiell stabilisierte Clusterkomplexe der Seltenerdmetalle Terbium und Erbium“ (Universität zu Köln, 2011)

Lehre:

-

Betreuung von Grund- und Fortgeschrittenenpraktika der anorganischen Chemie.

-

WS 2011/12: Seminar zum quantitativ analytischen Teil des Praktikums „Anorganische Chemie“ (Teil des Moduls MN-C-AlC).

Sonstiges:

-

Planung, Installation und Wartung von Heiz- und Reglertechnik.

![]()

Prof. Dr. Gerd Meyer - www.gerdmeyer.de

| Universität zu Köln

| zum Seitenanfang